Aufzeichnungen der Pop up Talks

Was ist Pflanzenkohle?

Das faszinierende Thema Pflanzenkohle hat in Europa seit der Mitte des 20. Jahrhunderts großes Interesse geweckt. Der Auslöser dafür war die (Wieder-)Entdeckung der “Terra preta do indio” im Amazonasgebiet – einer außergewöhnlich fruchtbaren, dunklen Erde. Diese “schwarze Erde der Indianer” entstand über Jahrhunderte durch eine bemerkenswerte Mischung: indigene Völker mischten herkömmliche Erde mit organischen Abfällen wie Asche von ihren Feuerstellen, Küchenresten, verkohlten Pflanzenresten, Knochen, Tierdung und sogar menschlichen Ausscheidungen. Im Laufe der Zeit zersetzten Mikroorganismen und Bodentiere diese Mischung und verwandelten sie in einen extrem nährstoffreichen und humusreichen Boden. Ein wichtiger Bestandteil der “Terra preta do indio” ist Pflanzenkohle, die etwa 20% ihres Volumens ausmacht.

Pflanzenkohle wird heute gezielt aus pflanzlichen Reststoffen hergestellt und in den Boden eingebracht. Hier entfaltet sie mehrere positive Wirkungen: Zum einen verbessert sie die Bodenqualität, indem sie Wasser und Nährstoffe wie ein Schwamm speichert und sie den Pflanzen nach Bedarf zur Verfügung stellt. Zum anderen dient sie als langfristiger Speicher für Kohlenstoff. Denn bei der Herstellung von Pflanzenkohle wird Kohlenstoff aus der Biomasse in einer stabilen Form gebunden, die im Boden über Jahrhunderte bis Jahrtausende erhalten bleibt. Dadurch wird der Kohlenstoff, der ursprünglich als CO2 in der Atmosphäre war und zum Klimawandel beiträgt, dem Kreislauf dauerhaft entzogen – Pflanzenkohle wirkt also als sogenannte Kohlenstoffsenke und kann somit helfen, den Klimawandel zu verlangsamen.

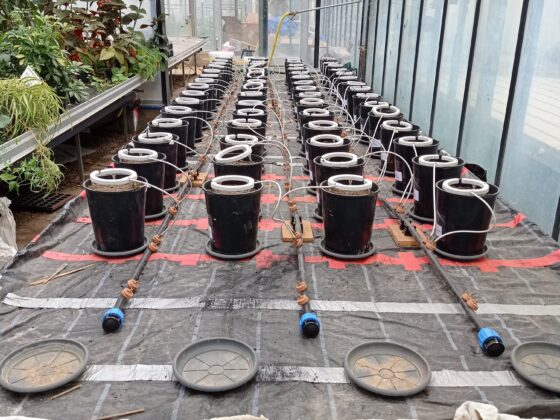

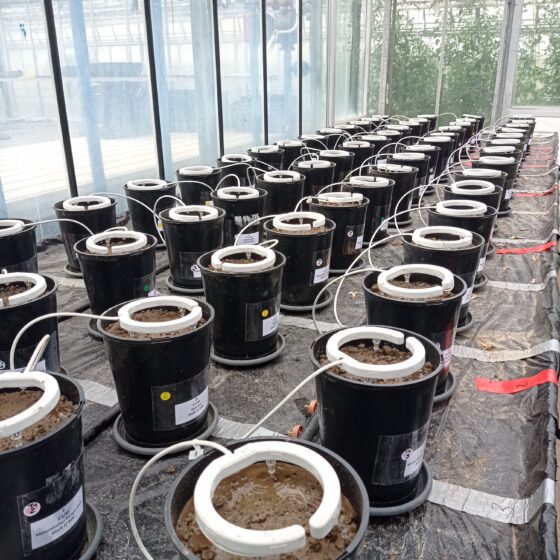

Aufgrund dieser vielversprechenden Eigenschaften – der Verbesserung der Bodengesundheit und der Möglichkeit zur Kohlenstoffspeicherung – wird in den letzten 20 bis 30 Jahren intensiv mit Pflanzenkohle geforscht. Dies geschieht sowohl im geschützten Raum von Gewächshäusern als auch zunehmend in Versuchen auf Äckern und im Freiland, um die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und langfristigen Auswirkungen besser zu verstehen.

Forschungs-gewächshaus

Grundlagenforschung als Voraussetzung für Feldversuche bei Landwirten

Feldversuche

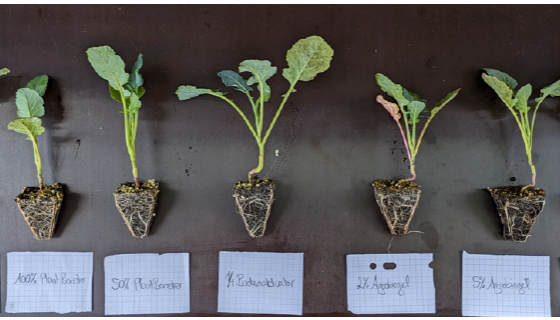

Vom Gewächshaus auf das Feld

Pflanzenkohle ist ein wichtiges Werkzeug zur Klimawandelanpassung des Bodens.

Sie wird aber im Gemüsebau bisher kaum eingesetzt, da es an spezifischem Wissen zur Anwendung fehlt. In unserem konkreten Fall geht es dabei um Wissen zur zielgenauen Applikation von Pflanzenkohle, um sie, ähnlich einer Unterfußdüngung, in geringen Dosen wirkungsvoll einzusetzen.

Intradisziplinärer Austausch

Workshop zur Halbzeit unseres Projekts

In einem intradisziplinären Workshop mit externen, unsere Forschungsthemen betreffenden Experten, haben wir über zwei Tage hinweg unsere Forschungs- und praktische Arbeit reflektiert.

Am ersten Tag besichtigten wir den Lindenhof und den Demeterhof Witt in der Umgebung von Offenburg und bekamen anschaulich gezeigt und erklärt, wie sie Pflanzenkohlen und Blühstreifen für die Unterstützung der Biodiversität einsetzen. Wir bekamen neue Perspektiven zur Vielfältigkeit der Pflanzenkohlenutzung in der Landwirtschaft und im Gemüsebau. Am zweiten Tag trafen wir uns im Besprechungsraum der Edeka Südwest in Offenburg, um inhaltlich die Erfahrungen der 2023 durchgeführten Versuche zu reflektieren, die Versuche des Projektjahres 2024 zu besprechen und die herausfordernden Themen, nämlich Ausbringung der Pflanzenkohle, Wechselwirkungen von Pflanzenkohle und Pflanzenschutzmitteln, Umsetzung von mehrjährigen Blühstreifen und die Erhebung und Zusammenstellung von Daten zur Nutzung von Pflanzenkohle im Gemüsebau, um praxisorientierte, leicht verfügbare Handlungsempfehlungen anbieten zu können.